Biografías desgarradas; exilios dolorosos; travesías discretas, casi clandestinas, por la oscuridad del país; mutismos difíciles de desligar del traumatismo emocional; bloqueos expresivos o, en el menos grave de los casos, dificultades de evolución derivadas de la ausencia de un pulso musical: éste parecía el retrato de una generación musical maltrecha. Pero, en general, la mayoría siguieron vivos y, pese a las dificultades, su música resurgía y se confrontaba con las nuevas ideas, batalla ésta desigual frente al empuje de la juventud, pero lidiada en clave artística después de todo.

El caso de Antonio José parecía, no obstante, singular: a su prematura desaparición con 33 años se le unía una ausencia de su música tan espesa como para no resultar sospechosa. Tanto que no eran pocos los que han imaginado un designio en esta segunda muerte del burgalés: ¿Habrían decidido los franquistas que la música de quien podía aparecer como un mártir, un García Lorca musical, desapareciera también? Y si era así, ¿quiénes eran los franquistas, término demasiado genérico y fácil?, ¿las fuerzas negras de su propia ciudad, Burgos, de tan complicada historia en el tremendo periodo que nos concierne?, ¿un supuesto poder central de la música española en los larguísimos años de la posguerra española? Demasiadas preguntas para poder ser contestadas y muy forzadas, pero una sola evidencia: la música de Antonio José había desaparecido con desconcertante facilidad, o la interpretación paranoica tenía algo de razón o esta música quizá no había existido, al menos como entidad estética de valor. ¿Se equivocaría, entonces, Adolfo Salazar cuando describe a Antonio José como el “músico castellano actual de más valía en su generación” en el temprano año de 1930? ¿O P.Donostia cuando afirmaba en 1933: “La juventud y la madurez que campean en la música de este autor nos dicen que es músico, cosa más rara de lo que vulgarmente se cree”? ¿Se equivocarían todos los compañeros de su generación que veían en el burgalés al más importante compositor castellano del momento y uno más de un grupo rico en talentos?

Todas estas preguntas se resuelven fácilmente escuchando su música, pero eso es justamente lo que ha faltado; y si 36 años de franquismo podrían alimentar y aun argumentar la hipótesis de la ley del silencio, 28 años de posfranquismo, con un silencio casi análogo, nos llevan a una conclusión no menos estremecedora, ¿osaré enunciarla aquí?, ¿tan fácil es de matar la música?

Miguel Ángel Palacios Garoz, en su reciente y ejemplar biografía publicada con motivo del centenario, ya nos advierte de dificultades: “Cuando en los años 70 comencé este rastreo histórico, junto con mis ya mencionados amigos Jesús Barriuso y Fernando García Romero, nos encontramos con un enorme rompecabezas desecho –como La muñeca rota, obra de Antonio José que quedó para siempre en el atril de su piano–, con un mosaico al que faltaban muchísimas piezas, pero del que vislumbrábamos su riqueza y belleza, tan atrayente entonces para nosotros jóvenes”. El mosaico de la producción musical de Antonio José surge en este reciente libro con toda su evidencia: más de ochenta obras compuestas desde el tempranísimo 1917 (tenía el autor entonces 15 años) hasta el aciago 1936. En esta producción destaca su ópera El mozo de mulas completada por Alejandro Yagüe en 1987 y editada por la Diputación Provincial de Burgos en 1992, seis obras orquestales, más de 20 para piano (aunque aquí se cuenten obras juveniles y transcripciones), obra coral, fruto de su trabajo como director del Orfeón Burgalés, música de cámara y, 23 obras de música religiosa (!!!), algo paradójico en quien fue fusilado por “rojo”, ¿daltonismo de sus verdugos?

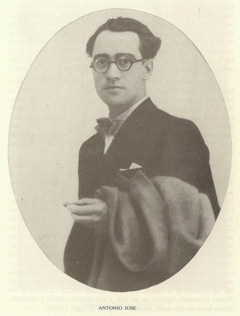

Antonio José nació en Burgos el 12 de diciembre de 1902 (el centenario aún está caliente aunque las travesuras de las fechas nos hablen de 101 años). Una precoz predisposición hacia la música le llevó a contactar a los diez años con el, entonces, nuevo organista de la iglesia de la Merced de los jesuitas, José María Beobide, con el que estudiará casi todo (piano, órgano, armonía, y contrapunto); pronto llegan sus primeras actuaciones y obras, hasta el punto de que Palacios Garoz le adjudica más de cincuenta obras escritas antes de los dieciocho años. Es entonces cuando el viaje a Madrid se hace imperativo, aquí amplía estudios y completa la magra pensión que le concede la Diputación Provincial de Burgos con actividades profesionales en teatros líricos y de variedades. Tras Madrid, que no parece haber retenido mucho a nuestro músico, y una vuelta a Burgos para cumplir el servicio militar, Antonio José realiza el obligado paso por París. En 1925, el joven músico con 23 años sin cumplir, consigue una de sus primeras plazas de trabajo estables y se marcha a Málaga como profesor de música en el Colegio de San Estanislao, de los jesuitas. La estancia malagueña resultó muy fructífera y allí se alumbran muchas obras de envergadura, incluyendo el proyecto de su única ópera, El mozo de mulas. En 1929, Antonio José es nombrado director del Orfeón Burgalés y vuelve a su tierra como una personalidad musical ya hecha y uno de los nombres más prometedores de la composición española. Desde ese momento, y hasta la Guerra Civil, Antonio José se convierte en la principal referencia musical castellana. Compone, naturalmente, pero también dirige, organiza, escribe e interviene en la vida cultural de una República que debió saludar y honrar al punto de pagarlo con la vida: “Estoy encariñadísimo con España y su magnífica República”, dice en 1931; y también: “He escrito un Himno Nacional de la República Española [se trata del Himno a Castilla] y si se organiza, como dicen, un concurso, lo presentaré”.

El episodio de su muerte es uno de los más tremendos de esos horrorosos primeros meses de la Guerra, y no se equivocaron los que vieron en este episodio un paralelismo riguroso con el que segó la vida de García Lorca con pocos meses de diferencia. Los documentos que publica Palacios Garoz son aún hoy estremecedores y no es posible dejar de pensar en lo que hubiera sucedido si parecidos testimonios hubieran dado fe de la muerte del poeta granadino. El asesinato es siempre un hecho fundacional, crea una realidad propia; si el asesinato es avalado, además, por máscaras ideológicas la realidad anterior a su perpetración se desvanece: algo habrá hecho. ¿Hizo algo Antonio José? Era un republicano de izquierdas, pero sus contactos con religiosos eran muchos y profundos: había estudiado con los jesuitas y trabajado para ellos durante años; algunos de sus amigos o allegados estaban cercanos a personalidades fascistas de la época, como ahora veremos. Entonces, ¿había razones para matarlo, aunque fueran políticamente desquiciadas? Una vez más, la única respuesta es que lo mataron, algo habría hecho; y para Palacios Garoz ese algo es, sobre todo, la envidia y los celos profesionales de los mediocres: “…a Lorca lo mataron los malos poetas. No tiene otra explicación. Lo mismo que a otro artista magnífico y amante también del folklore, al compositor Antonio José, uno de los más fuertes temperamentos musicales que tenía España, lo fusilaron en Burgos los malos músicos”. Así lo expresaba Eduardo de Ontañón, amigo del músico, en su exilio mexicano y lo recoge Palacios Garoz.

¿Y cómo fue la pequeña y espeluznante historia de esa envidia convertida en odio sanguinario? Tenemos la dudosa suerte de saberlo. En los primeros días del golpe de Estado, y tras unos días de angustia por la detención de amigos y cambio de domicilios, Antonio José es detenido por un grupo de falangistas el 7 de agosto de 1936 junto con su hermano Julio y llevado a la Prisión Central de Burgos. De entre los documentos emocionantes que Palacios Garoz ha rescatado destacan las 36 cartas que Antonio José escribe a su amiga íntima Consuelo Mediavilla desde la cárcel entre el 21 de agosto hasta el 7 de octubre, víspera de su “saca”. En ellas, con la contención que obligaba la censura, Antonio José busca transmitir normalidad, solicita cosas cotidianas, como alimentos, artículos de limpieza, ropa y cuenta hasta improbables festejos y momentos de asueto cuya ausencia de dramatismo los hace aún más aterradores: “Ayer vinieron a verme (¡y no me vieron por su desgracia!) los dos ciegos discípulos míos Mariano y Fernando”, “Santi dice que no necesita nada. Se pasa el día comiendo y está encantado de la vida”, “No tengo nada que contarte. Es decir: tengo, pero no puedo por falta de oportunidad”, “Las judías verdes y los cangrejos de hoy nos han gustado muchísimo”, “Esta noche he tenido frío. Di en casa que me manden enseguida una manta…”, “Estamos de barro hasta la rodilla; por lo demás seguimos perfectamente”, “Hoy ha llegado el buzo limpio y unos callos riquísimos; y la muda limpia. En cambio los cigarrillos se te olvidaron”, “¡Cuántas cosas y cuántas atenciones te debo! Te las he de pagar con creces, cara de pito […] Tengo muchas ganas de ir a darte mil abrazos”. Esta frase es de la última carta del 7 de octubre, día antes de su muerte.

Si estos documentos hay que leerlos al revés, por decirlo así, para comprender el estado de ánimo del preso, el panfleto condenatorio que llega hasta el músico y su inútil replica son bien explícitos. El 11 de septiembre, el músico recibe un anónimo con firma de Un legionario de España, un texto que podría resumir toda la violencia de esa negra época y que Palacios Garoz recoge con todos sus errores ortográficos:

“? Recuerda su canallesca y tabernaria frase, cuando en cierto bar le dijeron que habían secuestrado a Calvo Sotelo, exclamó Vd. “A ese ya le están lidiando”.

? Y a Vd. cuando le lidian? digo yo ahora.

Por que (sic) la verdad despues (sic) de haber perdido España a Benavente, los Quintero, Muñoz Seca, Ricardo Zamora y Gómez Ulla, hombres de fama mundial en sus especialidades respectivas, un musiquillo más ó menos no importaría mucho al nuevo país que se está forjando, sobre todo cuando Vd. es de las tenebrosas y canallescas filas judio-marxistas (sic).

He dicho musiquillo aunque ya se (sic) que Vd. se ha “endiosado” por el bombo de unos periódicos provincianos y de una camarilla pedantesca que le rodea, aunque creo que esa camarilla se quiere dar un aire de sabiondos y criticones de que todo hablan y de nada saben; pero nunca se ha explicado porque (sic) una eminencia se aclimataba a las limitadas pesetas de un orfeón provinciano, sostenido casi por un Ayuntamiento y por unos socios protectores, de los que la mayoría lo eran porque no dijeran que no favorecían a las cosas de su pueblo y además por miedo a sobresalir en el ambiente político-canallesco que hemos vivido hasta ahora, pues nadie de los cotizantes sentía simpatía por Vd., ni admiración por su orfeón.

De manera ? que euien (sic) es Vd. al lado de los muchos hombres que ya ha perdido España y que hicieron su fama traspasar las fronteras de España y aun de Europa, y que no tuvieron concomitancias con judíos masones y marxistas de la peor calaña ?”

Un documento así habría dado la vuelta al mundo si se tratara de García Lorca; en su peripecia histórica el anónimo fue un golpe mortal para el compositor que, no obstante, aún tuvo ánimos para indignarse y mandarlo, junto con su respuesta a un amigo bien situado, Matías Martínez Burgos, a la sazón director de la Biblioteca Pública y del Museo Arqueológico. Martínez Burgos era carlista y estaba bien relacionado con el general Dávila que, para desgracia de Antonio José, acababa de ser sustituido por el falangista Francisco Fermoso Blanco como Gobernador Civil en esos mismos días. Pese al cambio de situación Martínez Burgos intentó salvar al amigo con el nulo resultado que conocemos.

La carta de Antonio José, auténtico testamento, dice cosas como ésta: “…acabo de leer esta venenosa carta que le incluyo y que apenas he terminado de leer. Ahora me explico muchas cosas odiosas que he sufrido. Pero, casi loco de dolor me pregunto, ¿es posible que exista en Burgos un hombre bien nacido que sea capaz de inventar y atribuirme tan tremenda calumnia como las que se han vertido en esta carta rezumante de odio?” Sí, era posible la existencia de esas personas en Burgos y en España entera. Aparte del carácter miserable del escrito entero, estremece pensar que Antonio José ya estaba condenado a muerte, “un musiquillo menos no importaría mucho” y da asco pensar que el motivo fuera una presunta conversación de bar, seguramente falsa pero igual de fútil si hubiera sido más o menos real.

El 8 de octubre, una compañía de falangistas se presentó en la cárcel de Burgos con una lista de 24 personas, los condujeron hasta el monte de Estépar y los fusilaron delante de una fosa ya cavada. El P. José Ignacio Prieto, jesuita amigo de Antonio José, contó que, según el P. Otaño, el compositor gritó al morir: “Viva la música”. Quien sabe, si no lo hizo, el silencio anterior a las detonaciones asesinas debió cantarlo.

Sabemos, pues, las razones de la primera muerte del burgalés, “un musiquillo más ó menos no importaría mucho al nuevo país”. Pero había que concluir la faena: la música del “musiquillo” no debía ensuciar la limpieza estética que propugnaba el “nuevo país”. Además, estaba el antecedente de García Lorca. Había que intentar que el escándalo internacional del asesinato del poeta no volviera a repetirse. Y a fe que el trabajo ha sido bueno. La segunda muerte de Antonio José –la desaparición de su trabajo–, ha sido un éxito total durante más de medio siglo; y no tanto por la eficacia de una “mano negra” como por el hecho enunciado al principio, la música es mucho más fácil de matar que la literatura. Queda por ver si el último grito del compositor, ¡viva la música!, puede más que el odio del envidioso y la posterior mala conciencia de quienes, como Caín, vagaron errantes por el desierto espiritual al que llamaban “nuevo país”.

A cien años del nacimiento de Antonio José, las tareas son otras. Martínez Burgos, el carlista amigo del músico, en su calidad de director del Museo Arqueológico, tendría mucho que decir; porque hoy la recuperación de esta figura precisa de cualidades arqueológicas. Su música, una vez recuperada, puede volver a sonar; pero fuera de contexto y marcada, en muchos casos, por la circunstancia, esta música debe pasar la prueba de fuego de sus calidades abstractas. Si la pasa, su estatura crecerá tanto como el espanto por su brutal y gratuito asesinato, pero sobre todo por la ignominia de la cobarde ocultación de su obra por demasiadas capas generacionales como para reprocharlo todo a la violencia de la Guerra Civil. En cualquier caso, si todo músico merece ser oído, en el caso de Antonio José su escucha constituye una justicia básica; hacia él, desde luego, pero también hacia nosotros, los vivos, los que participamos de la vida musical y los que no lo hacen, y es que en la segunda variante del asesinato de Antonio José todavía tenemos algo que ver. Su cuerpo aún yace en algún lugar del monte de Estépar, desaparecido; su música duerme en otros limbos y hoy nos rehabilitamos un poco desvelándola. Esa es la apuesta de la presente sesión.

El 13 de octubre de 1986, cincuenta años y cinco días después de su asesinato, Pedro Espinosa brindó un concierto dentro del ciclo Lunes Musicales de Radio Nacional con un programa apenas igual al de hoy. Se escuchó entonces La muñeca rota, Marcha para soldados de plomo, Poema de juventud y Sonata gallega. A ese mismo programa, Espinosa le ha añadido hoy la Danza burgalesa nº 4. En uno u otro caso, se trata de una parte muy importante del pianismo de Antonio José, quizá lo esencial.

Programa de mano del concierto del 26 de marzo de 2003 en pdf: www.jorgefernandezguerra.com